storia

ORIGINI

Delle origini preistoriche di Sant’Antonio di Gallura poco si conosce e se chiedete in giro in paese in tanti vi diranno nulla si sa. A volte però nel nulla potrebbe esserci celato un mondo che non chiede altro che ritornare alla luce.

Fra le sue colline, dall’andamento sinuoso e dominate dal granito e dai boschi di lecci e sughero, è custodita la genesi di uno dei borghi che, ad oggi, conserva ancora intatta l’autenticità della regione storica della Gallura, nella sua inflessione di gallurese schietto e colorito, nelle sue cussogghje ancora vive e produttive, nelle tradizioni tipiche di genti che hanno legato la propria vita e il proprio fato alla terra e ai frutti che questa, generosamente, ha sempre elargito a coloro che , fin dall’età neolitica hanno abitato questo territorio.

Questo è un percorso a tappe. Le tappe però non saranno convenzionali, ma temporali.

Partiamo dall’età neolitica.

Buon Viaggio!

eta’ Neolitica

Monti di Li Colti

Il sito è completamente immerso in un bosco fitto di sughero, leccio, corbezzolo e cisto. Il profumo accompagna la visita. Colpiscono i vigneti e le coltivazioni foraggere che qui e la, ornano il territorio.

Il sito in se è costituito da due capanne di pianta rettangolare, nei pressi delle quali è stata rinvenuta una cospicua quantità di frammenti di ossidiana, che gli archeologi hanno classificato più come schegge di lavorazione che veri e propri strumenti, del famoso vetro vulcanico, preziosissimo oro nero dell’età neolitica, i quali hanno consentito però di datare il sito. La prima delle due capanne conserva soltanto un angolo del muro al livello della fondazione. Ciò ha permesso di registrarne la tecnica di costruzione a doppio filare. La seconda capanna è meglio conservata, con un’altezza muraria residua di 80 centimetri e conserva ancora tre dei quattro muri originari. La porzione residua del quarto muro si presenta inglobata all’interno di un muretto a secco di recente edificazione, che oggi chiude la proprietà nella quale il sito è compreso.

Questo monumento è noto in zona come la Pinnetta di FRANCISCA GALA.

Si tratta di un personaggio mitico ricordato per una storia di cui si rese protagonista. Il monumento di cui abbiamo parlato precedentemente si dice fosse la sua abitazione. Francisca, era una facoltosa signora della zona. Era sua abitudine esporre quotidianamente il suo denaro li “marenghi d’oro“ in una mangiatoia davanti alla porta della propria casa. Suo figlio, desideroso di poterne usare una parte, spesso glieli chiedeva, ma Francisca puntualmente lo rimetteva al suo posto, rispondendo che i soldi gli avrebbe avuti solo quando lei sarebbe passata a miglior vita

Una mattina, approfittando della solita esposizione dei soldi, suo figlio decise di sottrarre un pugno di monete dal mucchio. Francisca, notando che una parte di soldi era stata rubata, sentenziò che visto la appropriazione indebita dei danari quando lei era in vita, suo figlio non avrebbe mai ereditato il resto dei soldi dopo la sua morte. Così, li nascose e lo fece talmente bene che da quel giorno, nonostante in molti li abbiano cercati, nessuno gli ha mai più trovati.

Il racconto prosegue dicendo che il tesoro era destinato ad una persona che si chiamava Antonia o Antonio e che quando il tesoro venne finalmente ritrovato da persone che non erano quelle a cui era destinato, e non chiamandosi Antonio o Antonia, leggenda vuole che siano state colpite da grandi disgrazie.

Nelle vicinanze delle due capanne sono presenti alcune strutture murarie, riferibili probabilmente ad abitazioni, che secondo gli abitanti della zona sono del seicento o del settecento dopo Cristo. Questa ipotesi è plausibile, anche tenendo conto del fatto che un vicino stazzo presenta una tecnica costruttiva molto simile a quella delle strutture murarie in questione. Il sito è stato chiuso (novembre 1987), per preservare le strutture monumentali, ma in particolar modo a causa anche della situazione geomorfologica.

È stato compreso all’interno del sito anche Monte Pattitoni, in quanto, durante la ricognizione, sono stati individuati alcuni blocchi squadrati di piccole dimensioni, sicuramente non più in situ, ma chiaramente lavorati in antico.

ETA’ DEL BRONZO

Fossuli

Il sito era già stato individuato da Antonio Taramelli, noto archeologo dei primi del 900, il quale parla di un tafone abitato in epoca preistorica.

Il sito sorge in un fitto bosco di lecci lentisco e corbezzolo, che oggi nasconde ampiamente i resti di due strutture in muratura nei pressi di diversi tafoni. Le strutture in muratura delineano una sorta di recinto di forma quadrangolare che poggia sulla roccia naturale, sul quale lato nord si apre un ingresso. I blocchi son disposti in un unico filare di granito, e appaiono tagliati e lavorati in antico, visto la loro fattezza appena sbozzata.

I tafoni si presentano in gruppo, non collegati fra loro, anche se la loro disposizione, uno nei pressi dell’altro, li fa ritenere un vero e proprio complesso. Due di questi tafoni presentano veri e propri ingressi naturali di facile utilizzo. Se ne aggiunge un terzo di più difficile impiego.

Il sito si inquadra nell’età del bronzo, con un possibile riutilizzo in epoca medioevale e durante l’ultima cultura prodottasi in Gallura: la cultura degli stazzi.

ETA’ DEL BRONZO

Monti di lu Naracu Sarra di l’Aglientu

Le prospezioni effettuate negli anno ’80 nell’ambito del progetto S.I.T.A.G avevano consentito un sommario quanto parziale rilievo dei resti archeologici che, nella loro completezza dovevano costruire un importante punto di riferimento difensivo nell’ambito dell’organizzazione territoriale propria all’età del bronzo.

si distinguono per importanza una muraglia megalitica, un Nuraghe e diversi tafoni abitativi e funerari.

La muraglia situata sul versante ovest del monte suddetto, lunga 72,50 metri per un’altezza residua orientativa superiore a 2 metri ed uno spessore murario che varia da metri 1,50 circa a 3,20 metri.

La disomogeneità di quest’ultimo dato è determinata dall’andamento sinuoso del manufatto che ingloba, nel suo percorso porzioni di roccia naturali in ottemperanza della consuetudine architettonica della Gallura Nuragica. Il monumento si presenta in blocchi di granito di dimensioni variabili da medio -piccole ( dimensioni medie cm 0.40 x 0.30 x 0,20 ) a grandi ( all’incirca cm 0,90 x 0,70 x 0,30) dei quali molti appena sbozzati, altri più squadrati. La tecnica costruttiva, a doppio parametro con riempimento intermedio a pietrame di piccola pezzatura, è in opera ciclopica nella parte inferiore, subquadrata nei filari superiori.

Il percorso articolato della muraglia lascia intuire, fra crolli anche notevoli, la presenza di un corridoio piattabandato che presuppone l’esistenza di un varco d’ingresso rivolto a valle.

A completare l’interesse del sito è la presenza di un nuraghe situato a circa 500 metri dalla muraglia. La pianta risulta poco leggibile a causa dei crolli che lo hanno ricoperto.

Si intravedono alcune porzioni dell’alzato murario esterno e un tratto di corridoio, mentre l’ingresso è indiziato dalla presenza di alcuni architravi crollati. Sulla sommità della costruzione è presente un masso tafonato che doveva fungere da vano.

Nelle immediate adiacenze, diversi tafoni ed una serie di resti murari di modesta evidenza e di definizione incerta attestano l’originaria esistenza di altre strutture allo stato attuale non leggibili.

Soltanto un’approfondita indagine di scavo potrà stabilire le reali connessioni fra i diversi manufatti che nel complesso, sembrerebbero pertinenti ad una unità insediativa certamente stratificatasi nel tempo.

Tale unità parrebbe inserita in più esteso ” sistema” territoriale al quale si riconducono diversi siti disseminati nella vallata percorsa dal Liscia, ivi compresa la Tomba di Giganti ” Li Chjostri” oggi sommersa dalle acque del lago e confinante col ” sistema” ormai ben noto della piana di Arzachena. il valore difensivo dell’insediamento in oggetto si evince dalla sua posizione a dominio di un vasto territorio delimitato, da Ovest a Nord, dalle propaggini dell’altipiano ai piedi del Limbara e dalle alture di Aglientu, da Est a Sud dalle creste collinari che circoscrivono la piana di arzachenese; di questa svetta l’emergenza granitica di Monte Mazzolu con la sua fortificazione nuragica, visibile da quella di Sarra di l’Aglientu.

L’interesse scientifico del sito in questione, foriero di problematiche particolarmente accattivanti, il rilevante valore paesaggistico del territorio nel quale esso è compreso, la sua posizione dominante in antico, la vallata fluviale con le sue risorse, oggi l’ampio bacino lacustre che lambisce le falde dell’insediamento, vanno ad arricchire l’offerta turistica e culturale del Territorio di Sant’Antonio di Gallura.

ETA’ DEL BRONZO

LU NARACU

Lu Naracu, si affaccia sul borgo ed è facilmente raggiungibile percorrendo la caratteristica e centrale Carrera Longa (via Umberto) e poi uno zigzag di viuzze che portano alla via Nuraghe, la quale annuncia l’ingresso del sito.

L’area si presenta ai visitatori in una duplice veste, quella paesaggistica e quella archeologica, documentata dai saggi di scavo condotti nel 1975 dall’archeologa Maria Luisa Ferrarese Ceruti e caratterizzata da un complesso di tafoni (ripari sotto roccia) utilizzati in antico, circondati da boschi secolari e campi coltivati. Molte di queste rocce hanno forme bizzarre e i loro anfratti restituiscono spesso testimonianze di un passato lontano che vede l’area protagonista del territorio a partire dall’età del bronzo medio per poi essere rifiorita nel basso medioevo. I sondaggi hanno restituito numerosi frammenti di vasi e in particolare ciotole, tegami, olle, macinelli e fusaiole, ma anche resti ossei umani.

Gli affioramenti granitici presenti sul sito hanno infatti costituito, fin dalla preistoria, una sorta di fortezza naturale, facilmente difendibile con l’ausilio di tratti murari fra roccia e roccia. È probabile che nell’età del bronzo (1800 – 900 AC) la parte più alta sia stata occupata da un nuraghe (naracu in gallurese) del tipo a corridoio, mentre i numerosi ripari sono stati utilizzati sia come abitazione che come luogo di sepoltura.

Testimonianze orali indicano che il villaggio vero e proprio, composto dalle classiche capanne circolari con copertura straminea, doveva invece sorgere ai piedi del monte, dove ora si estende il moderno abitato.

Un lodevole lavoro di recupero avvenuto negli anni Ottanta del Novecento ha valorizzato il sito, potenziandone la fruizione. Una serie di gradini in granito accompagna il visitatore verso la parte più alta, a 334 metri sul livello del mare, oggi occupata da un belvedere realizzato fra piccoli tafoni e le classiche tegghje, gli affioramenti granitici tipici della Gallura. Il panorama che si apre è spettacolare. Oltre il borgo, lo scenario abbraccia una vasta porzione del nord della Gallura: dal Limbara al monte Pulchiana, dalla cittadina di Luras al lago Liscia, dal golfo di Arzachena ai picchi di San Pantaleo, dalle alture di Scupetu a quelle di Monti Santu e Monte Pinu. Sorprende la vista sulla Corsica, che appare così vicina da poter riconoscere ogni sua vetta.

PERIODO SPAGNOLO – 1419 – 1714

SAN GIACOMO

Il Parco comunale San Giacomo gode di una posizione particolarmente fortunata dal punto di vista naturalistico, dominata da una macchia mediterranea folta e dai profumi intensi dell’erica del corbezzolo e de cisto, con alberi di lentisco, leccio olivastro e Ginepro coccolone. E’ da sempre una cussogghja abitata e dove l’uomo ha trovato un terreno fertile per la sua sopravvivenza e per la sua prosperità. Dal catasto el 1948 il sito risulta presente nel comune di tempio Pausania. Oggi é uno dei fiori all’occhiello del comune di Sant’Antonio di Gallura.

Il sito si presenta suddiviso in due chiese. La chiesa Vecchia e la chiesa Nuova.

La chiesa Nuova

La chiesa Nuova, costruita intorno a l’ottocento e il novecento, si presentava originariamente intonacata e di colore bianco, ma il restauro degli anni novanta ha riportato alla luce i blocchi di granito utilizzati per la costruzione, ad opera dei pastori della zona . La facciata è dominata dal tipico campanile a vela che ospita la campana e la croce. L’interno è dotato di una sola navata suddivisa in tre campate impreziosite da archi a tutto sesto. Le travi utilizzate per la costruzione del tetto sono di ginepro, la mensa d’altare è di granito e il pavimento in cotto. La statua del Santo è adagiata all’interno di una nicchia centrale, sovrastante l’altare a barca. A poca distanza dalla chiesa sorge un piccolo cimitero che ancora oggi accoglie i defunti della regione San Giacomo.

La chiesa vecchia

La fondazione risale alla seconda metà del 1700. Prima del restauro il muro nordovest della chiesa vecchia risultava inglobato all’interno del muro perimetrale dell’attiguo cimitero. Sul Lato est affioravano ancora le mura delle vecchie cucine.

Fino al 1950 l’edificio fu utilizzato come ossario. L’accesso, prima del restauro, era possibile solo scavalcando il muro del cimitero e calandovisi all’interno. Dentro la chiesa erano presenti un numero cospicuo di ossa, fuoriuscite, nel tempo, dalle bare in legno, purtroppo marcite, che le contenevano. Alcuni scheletri portavano ancora gli abiti con cui erano stati sepolti.

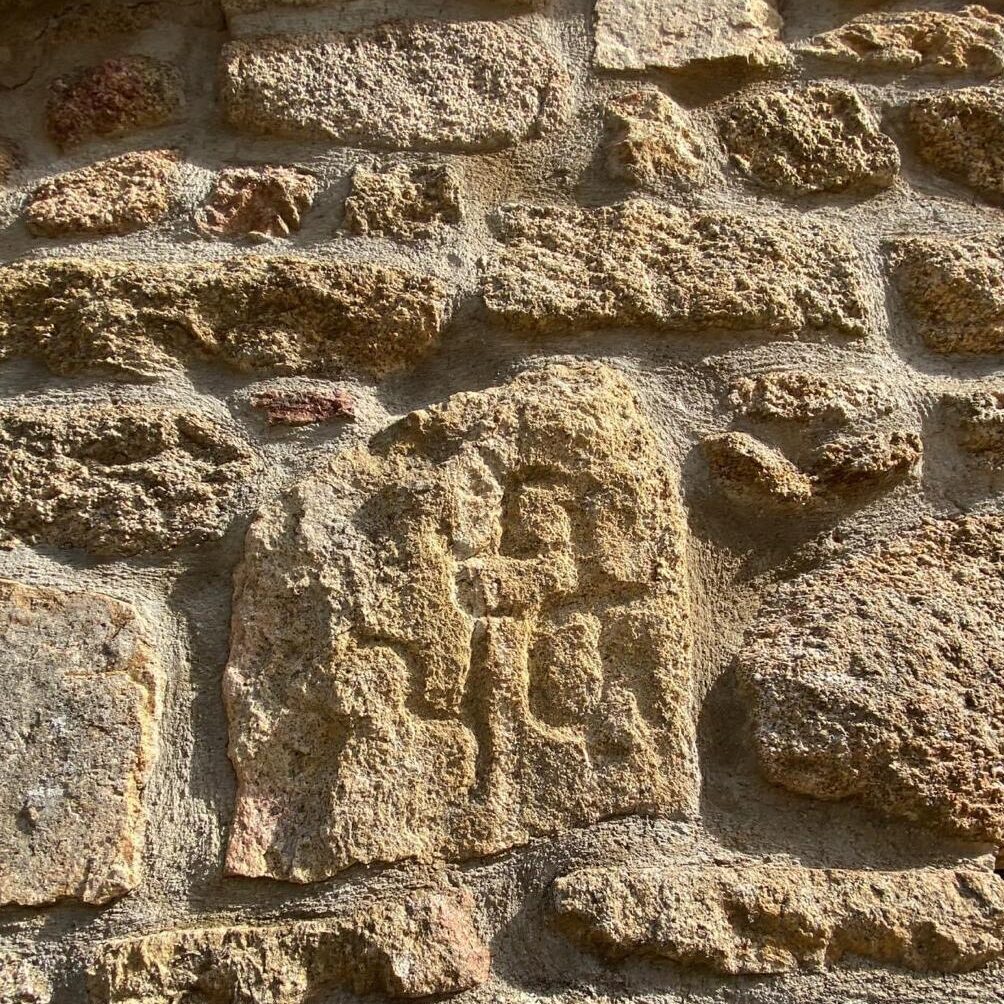

Gli scheletri, si presentavano, ammucchiati uno sull’altro arrivando a circa un metro di altezza. Tutti gli ingressi della chiesa risultavano sigillati e si poteva accedere alla chiesa vecchia solo calandosi dal tetto, restaurato intorno al 1960, e che copriva solo una parte dell’edificio. All’interno era ancora ben visibile l’intonaco bianco originale con un peculiare contorno intorno a porte finestre di color Vinaccia. nella parte esterna, presenti sugli architravi dei due ingressi due iscrizioni che risultavano illeggibili. Di queste vennero effettuate due copie apografe, che non hanno dato nessun altro indizio agli studiosi . Una terza iscrizione era ben visibile sul fianco di uno dei lati corti della chiesa. Anche per questa venne fatta una copia apografa rivelando tre lettere: JHS, abbreviazione della trascrizione latina del nome greco di Gesù Ιησοῦς,maiuscolo ΙΗΣΟΥΣ.

Peculiare la posizione in cui è stata rinvenuta la scritta: rovesciata, al contrario sottosopra. Nei pressi della chiesa vecchia erano presenti anche le fondazioni di strutture più antiche, oggi purtroppo distrutte.

Un dettaglio peculiare è quello di del rinvenimento di molti frammenti di ceramica di chiara matrice nuragica proprio nello spazio fra le due chiese.

ALTO MEDIOEVO

Sant’Andrea

Il primo impianto dell’attuale edificio risale alla seconda metà del 1700, anche se sull’architrave della porta laterale è incisa la data 1893.

Secondo la tradizione orale tale data è riferita all’opera di ampliamento e di restauro della struttura precedente. Attorno a questo piccolo edificio si sviluppò il primo nucleo abitato che, diventando sempre più popoloso, rese necessaria l’istituzione di una parrocchia con un sacerdote stabile e la costruzione di un nuovo edificio religioso capace di accogliere la sempre più crescente comunità residente. La richiesta di una parrocchia venne sollecitata da un comitato costituito dai pastori della zona e accolta con bolla vescovile di mons. Antonio Maria Contini, in data 5 novembre 1907, mentre nell’aprile del 1913, Don Antonio Furreddu benedì solennemente il nuovo edificio di culto intitolato a Sant’Antonio Abate. Cessata la funzione di tempio principale, la chiesa di Sant’ Andrea perse di prestigio e fu declassata, cadendo in un processo di graduale declino e deterioramento che la portò ad essere sconsacrata.

Nel 1995 un radicale e lodevole intervento della Soprintendenza di Sassari e Nuoro, non ha solo rimesso in sesto l’armonia delle linee e degli spazi, ma ne ha anche confermato l’origine medievale.

Durante gli scavi effettuati per sistemare il pavimento sono state infatti rinvenute 5 sepolture di individui adulti. Uno di questi, probabilmente un prelato o comunque un personaggio di spicco, portava ancora un anello al dito anulare destro e, posizionata sulla bocca, una moneta, sfortunatamente poco leggibile. Nel Medioevo era pratica assai diffusa seppellire i morti con una moneta sulla bocca, con lo scopo di permettere al trapassato di pagare il pedaggio che ne autorizzava l’attraversata verso l’altro mondo. Fra i reperti recuperati vi sono inoltre due minuscoli cerchietti in metallo, un anello d’oro con pasta vitrea azzurra e diverse monete di zecca genovese a nome di Corrado Re. (Tutte le monete di zecca genovese, dal 1139 fino al 1636, riportano il nome di Corrado Re).

L’edificio oggi si presenta all’esterno con l’intera muratura in granito a vista e un bel portale bronzeo raffigurante scene della vita del Santo e raffigurazioni del territorio santantonese. L’interno, a navata unica suddivisa in campate, è caratterizzato dalla copertura lignea, l’altare anch’esso in granito e numerosi arredi in ginepro. Una nicchia incassata nel muro absidale ospita il simulacro del santo titolare, incorniciata da blocchi di granito a vista. La chiesa è un meraviglioso esempio di stile e tradizione gallurese, fra i più riusciti di tutta la regione.